Ученые НИТУ «МИСиС» и американские материаловеды разработали методику, позволяющую превращать многослойный графен в тончайшую наноалмазную пленку. Результаты исследования представлены в статью в международном научном журнале Small.

Алмаз — материал, не нуждающийся в представлении, очень востребован и в ювелирной области, и в качестве технологически важных твердых покрытий, как широкозонный полупроводник для электроники, а также источник однофотонной эмиссии для будущих квантовых компьютеров. Для всего вышеперечисленного, за исключением, возможно, ювелирных изделий, более перспективным с технологической точки зрения является алмаз в виде сверхтонких плёнок, что и побуждает научное сообщество к попытке создания подобной структуры.

«С уменьшением толщины технология синтеза алмазных плёнок усложняется. Традиционные методики выращивания алмаза толщиной в несколько атомарных слоёв не применимы и нами был предложен новый подход, позволяющий использовать многослойный графен как основу для их получения», — сообщил соавтор исследования, ведущий научный сотрудник НИТУ «МИСиС», д.ф.-м.н. Павел Сорокин.

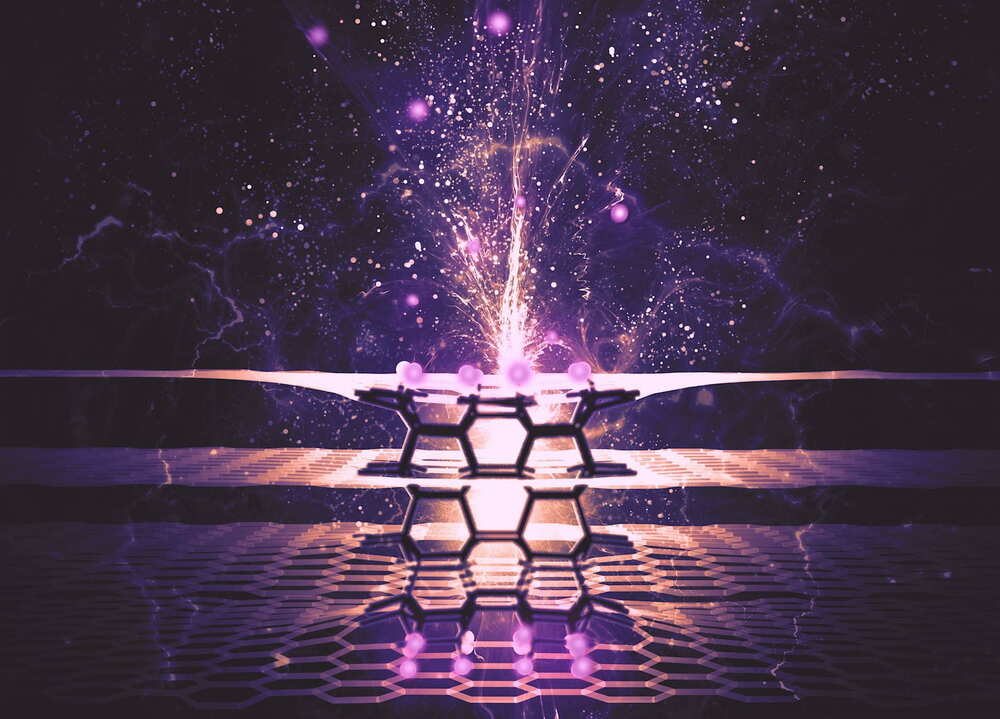

Графен представляет собой двумерный слой атомов углерода, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. Нобелевская премия 2010 года по физике была присуждена Константину Новоселову и Андрею Гейму, выходцам из России, работающим в Великобритании, за получение и изучение первых образцов графена.

Шесть лет назад П.Б. Сорокин (Россия), Б.И. Якобсон (США) и их коллеги показали, что слои графена, уложенных друг на друга, можно в теории превратить в так называемый диаман, двумерный аналог алмаза, который будет оставаться стабильным при нормальном давлении и комнатной температуре. Эта теоретическая работа, как отметил ученый, привлекла внимание со стороны многих ведущих физиков-экспериментаторов, попытавшихся реализовать их идею на практике.

«В разработанной теории было предсказано, что осаждение атомов водорода может позволить сформировать плёнки с числом слоёв до 30. Однако до сих пор экспериментально наблюдалось формирование алмазоподобной плёнки только из двухслойного графена. Очевидно, что теория требовала дополнения, которое учтёт возможные нуклеационные барьеры и объяснит расхождение с экспериментальными данными. Мы работали над этой проблемой вместе с нашими американскими коллегами более пяти лет.», — пояснил Сорокин.

Как отметил ученый, формированию алмаза препятствует возникновения сильных механических напряжений в структуре многослойного графена при осаждении на его поверхность атомов водорода или фтора. Это приводит к быстрому росту барьера нуклеации алмаза с увеличением числа слоёв в плёнке.

Проф. Борис Якобсон (США) добавляет: «мы показали, что осаждение сторонних атомов легко приводит к соединению только двух слоёв графена, а для более толстых пленок все же нужно прикладывать небольшое и всего лишь локальное давление для облегчения процесса алмазообразования, вполне достижимое в лабораторных условиях. Кроме того, требуется особым образом расположить слои графена».

Теоретические результаты хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными, а предложенный подход как отмечают ученые, не имеет каких-то принципиальных ограничений на практике и вполне может применяться в промышленном производстве после решения всех сопутствующих инженерно-технических проблем.

Сергей Ерохин, один из авторов статьи, отмечает: «Важно то, что наша новая теория показывает, что подобным методом можно получить не просто нанопленки из кубического алмаза, а лонсдейлит, алмаз с гексагональной кристаллической решёткой. Такие лонсдейлитовые пленки еще не создавались ранее и наблюдались только как дефект в структуре алмаза».